《基于AICG和虚拟数字人的非遗交互视频创作研究——以岭南非遗数字化视频库建设为例》

赵成成;黄浩南;卢娟;刘雨翘;邓亚荣

东莞城市学院创意设计学院数字媒体艺术专业

2024年

市级

本课题旨在结合人工智能生成内容(AICG)技术与虚拟数字人,探索非物质文化遗产(非遗)的数字化交互视频创作方法。通过构建岭南非遗数字化视频库,推动传统文化的数字化传承与创新,提升学生的科研能力和创新意识,实现科研与教学的深度融合。

案例名称:《AIGC赋能非遗数字化创新:从课题研究到学生实践的教学探索》

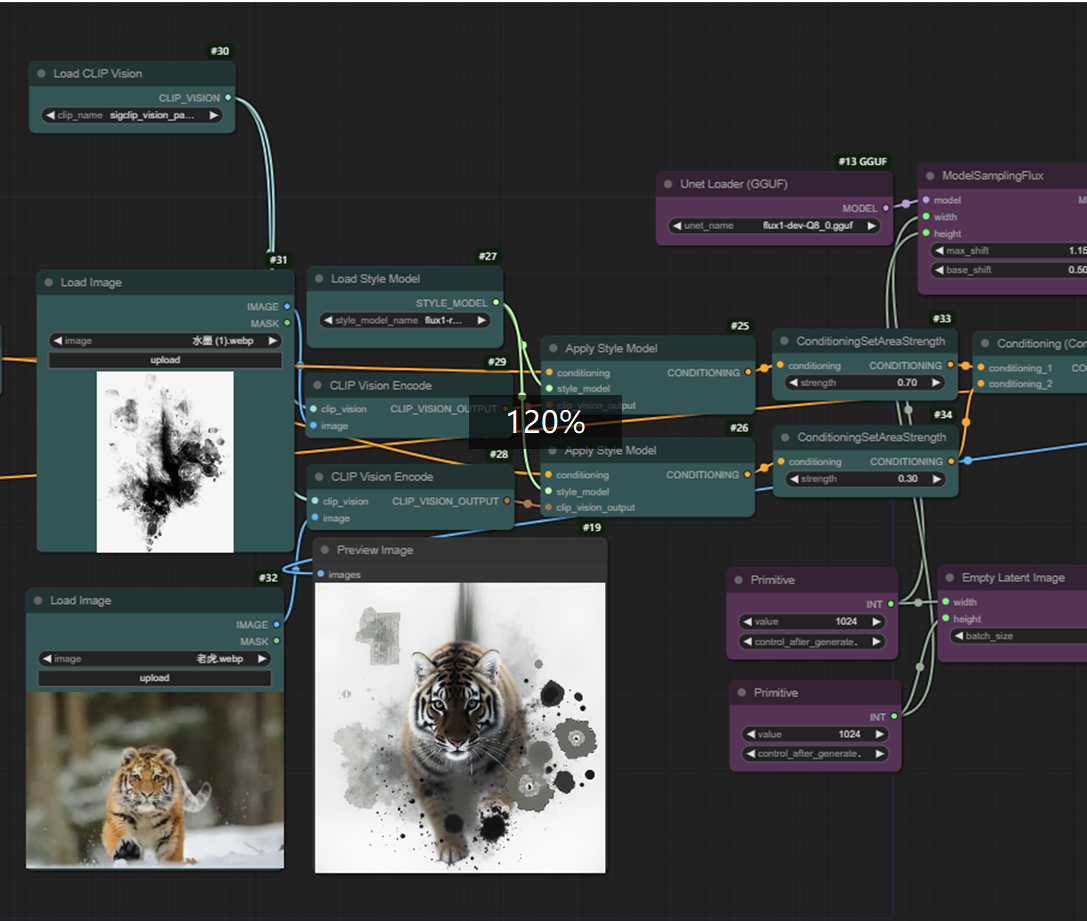

《AIGC数字影片综合专题》是数字媒体艺术专业必修的一门实践导向课程,旨在教授学生如何运用人工智能生成内容(AIGC)技术进行数字媒体创作。课程通过理论讲授与动手实践相结合,全面覆盖AIGC工具在图像处理、视频编辑及动态特效等方面的应用。特别强调使用Stable Diffusion;Midjourney;Runway;Pika;等先进AI工具和剪映等视频编辑软件,帮助学生创作并优化动态影像作品。课程结构包括理论讲解、工具培训、项目实践和团队协作,确保学生不仅掌握技术技能,还能在实际项目中应用所学知识。结课作业要求学生独立或小组完成一部2至3分钟的非遗AI影片,围绕非物质文化遗产主题,融合传统文化与现代科技,展示创意与技术实力。通过项目驱动的教学模式,课程激发了学生的创新思维,提升了实际操作能力和团队合作精神。此外,课程定期引入前沿技术,保持教学内容与行业发展的同步,确保学生具备竞争力。学生在课程中完成的高质量作品不仅获得校内外好评,还在多个展示活动中亮相,体现了课程的实际效果和科研成果的教学转化能力。总体而言,《AIGC数字影片综合专题》课程有效促进了科研与教学的深度融合,培养了学生的综合素质和专业能力。

(1)案例实际应用效果:《AIGC数字影片综合专题》课程通过创新的“理论+实践”双重教学模式,成功打破了传统课堂教学的单一模式,显著提升了教学的互动性和实用性。课程采用项目驱动学习方式,学生在利用Stable Diffusion进行图像生成和剪映进行视频编辑的具体项目设计中,能够在实际操作中深入掌握技术要领,增强了学习的针对性和有效性。课程内容涵盖了从图像处理到视频编辑再到动态特效制作的全流程,学生不仅学习了基础理论,还熟练掌握了多种实用工具的操作,全面提升了综合应用能力。通过课程的系统学习,多数学生能够独立完成高质量的数字影片作品,特别是在结课作业中,制作的的非遗AI影片不仅展示了他们对传统文化的深刻理解与现代技术的应用能力,部分作品在校内外展示中获得了高度评价,充分体现了课程的实际效果和学生的创作能力。

(2)案例亮点:在课程中安排的小组合作项目有效培养了学生的团队协作能力,增强了他们的沟通技巧和协作精神,为未来的职业发展打下了坚实的基础。课程紧跟技术发展趋势,将AI工具在不同设计领域的广泛应用,如图像创作、AI换脸、高清修复等。通过介绍具体应用案例和设计流程,帮助学生理解AI技术如何在这些领域发挥作用,确保学生的学习内容与行业前沿保持一致,进一步提升了他们的竞争力。通过问卷调查和课堂讨论,学生普遍反映课程内容具有高度的实用性和趣味性,极大地增强了他们的学习主动性和积极性。同时,课程通过深入浅出的教学方式,显著提升了学生对岭南非遗文化的认同感和自豪感,培养了他们的文化自信和社会责任感。

在《AIGC数字影片综合专题》课程的实施过程中,我们团队积累了丰富的经验。首先,通过实践导向的教学模式,将实际项目引入课堂,显著增强了学生的动手能力和项目管理能力,提升了课程的实用性和吸引力。同时,整合多种教学资源和工具,如Stable Diffusion、海螺AI,KIMI,剪映等软件的联合使用,丰富了课程内容,满足了不同学生的学习需求。此外,课程内容根据技术发展和学生反馈持续更新,确保了前瞻性和适应性。完善的反馈与评估机制,积极与学生互动获取学生反馈,及时调整教学策略,有效提高了教学质量。

然而,我们也面临了一些挑战和教训。高峰期部分AIGC工具和设备的使用需求量大,导致资源配置不足,需要进一步优化资源配置和管理。学生的技术基础和操作能力存在差异,如何在统一的教学进度下兼顾不同层次的学生需求,是需要解决的问题。此外,项目驱动的教学模式对时间管理提出了更高要求,教师需要合理安排课堂时间和课后指导,确保项目按时完成。最后,部分复杂的AIGC工具操作需要更深入的技术支持,作为教师应具备更高的技术水平或引入专业技术支持,以保障教学顺利进行。

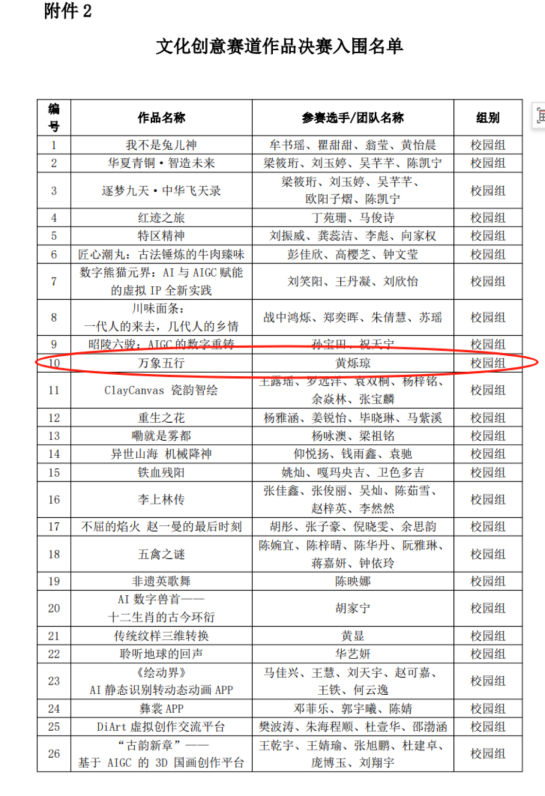

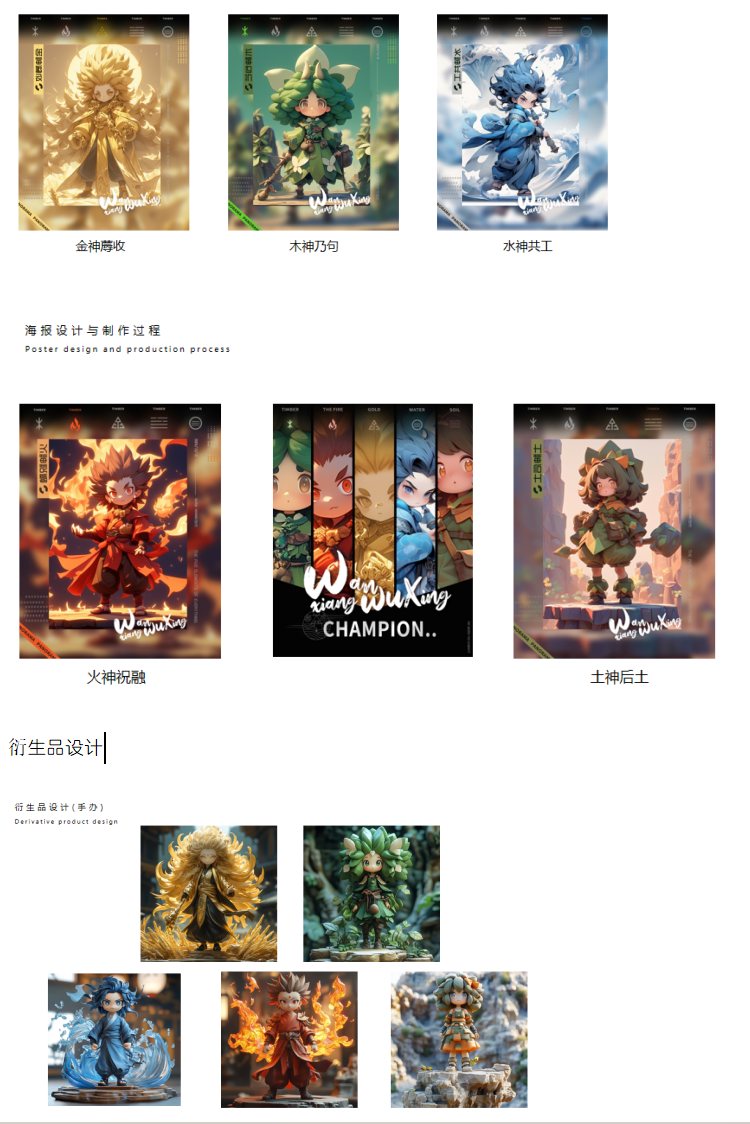

在教育部、人力资源和社会保障部以及新华通讯社共同主办的AIGC青年大学生就业创业促进行动作品征集大赛中,赵成成黄浩南老师指导的学生团队提交了作品《万象五行》。该比赛竞争十分的激烈,共投稿有六万多份作品,只有20份作品学生作品进入决赛,赵老师黄老师指导的创意媒体与影视制作中心工作室的同学在比赛中脱颖而出,进入了决赛。该作品以文化创意为核心,结合人工智能生成内容(AIGC)技术,旨在通过数字化手段传承和创新传统文化元素。《万象五行》项目利用Midjourney(MJ)进行IP形象设计,深入探讨了“五行”和“五色”在天地之间的相互关联与相辅相成。“五行”之说涵盖了社会涉及的所有领域——天、地、人、神、器,古人依据“五行”原理确立了五色规则,形成金白、木青、水黑、火赤、土黄的固定组合,称为“五行色”。实现了五行文化的可视化呈现,增强了传统文化的现代感和吸引力。通过指导学生参与AIGC青年大学生就业创业促进行动作品征集大赛,并成功使《万象五行》项目入围文化创意赛道,不仅提升了学生的创新创业能力和实践经验,也展示了本项目在培养高素质创新型人才方面的成效。未来,我们将继续加强创新创业实践项目的指导与支持,促进更多科研成果的转化与应用,进一步提升学生的综合素质和就业竞争力。

(1)案例实际应用效果:《万象五行》项目将五行文化与AIGC技术深度融合,利用Midjourney(MJ)进行IP形象设计,实现了传统文化的现代化表达。这不仅填补了文化创意与人工智能结合的市场空白,还提升了作品的艺术表现力和技术应用水平。作品具备艺术展示功能,同时兼具教育和娱乐属性,适用于文化传播、教育培训和互动体验等多种场景,展示了广泛的应用前景和市场潜力。项目采用最新的AIGC技术,显著提升了IP人物生成的效率和质量,学生团队在项目设计过程中展现了出色的团队合作精神和项目管理能力,分工明确,协同高效,确保了项目的顺利推进和高质量完成。

(2)案例亮点:《万象五行》项目成功入围教育部和人力资源,获得了广泛的关注和认可,显著提升了学院在创新创业教育方面的影响力和声誉,增强了传统文化的现代感和吸引力,体现了文化创意与人工智能技术结合的独特优势。教师在指导学生团队在项目开发过程中展现了出的创新精神和技术应用能力使作品在校内外展示中获得了高度评价,激发了更多学生参与创新创业实践的热情。此外,项目通过跨学科合作,整合了历史文化学、设计学和图形图像学等多个领域的知识和技能,提升了项目的综合性和创新性,展示了学生在不同学科间的协作与融合能力。

在《万象五行》项目的实施过程中,我们积累了丰富的经验和教训。首先,通过将科研项目与创新创业实践相结合,成功促进了科研成果的应用转化,显著提升了学生的实践能力和创业意识。项目涉及历史文化学、设计学和图形图像学和计算机科学等多个学科,通过跨学科合作,整合了不同领域的知识和技能,增强了项目的综合性和创新性。在项目指导过程中,教师提供了系统的技术支持和项目管理指导,帮助学生有效应对项目开发中的各种挑战,确保了项目的高质量完成。

然而,我们也面临了一些挑战,如在项目初期,部分技术资源和设备支持不足,影响了项目的开发进度和质量,未来需加强资源配置和支持力度。此外,项目设计初期的市场调研不够充分,导致部分功能设计未能完全符合用户需求,需加强前期的市场分析和用户调研。项目开发周期较长,学生在兼顾学业的同时进行项目开发,时间管理成为一大挑战,需进一步优化时间安排和项目规划。

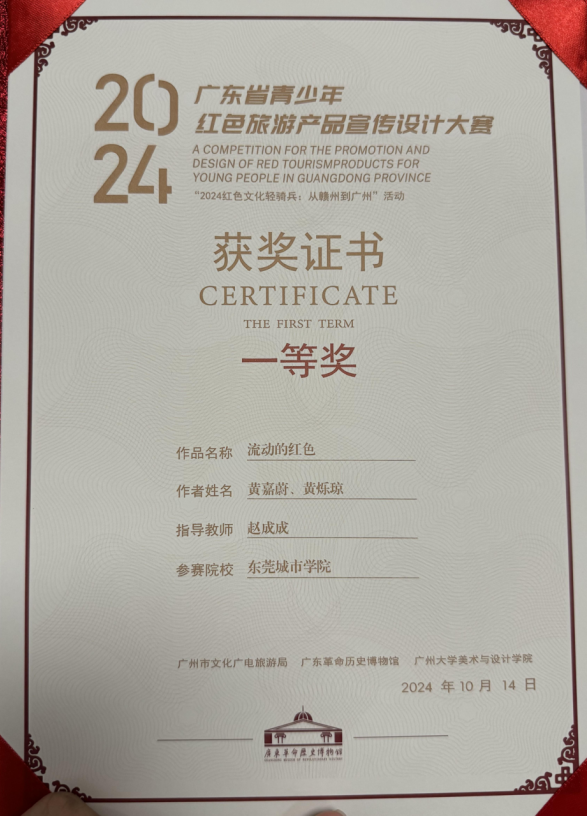

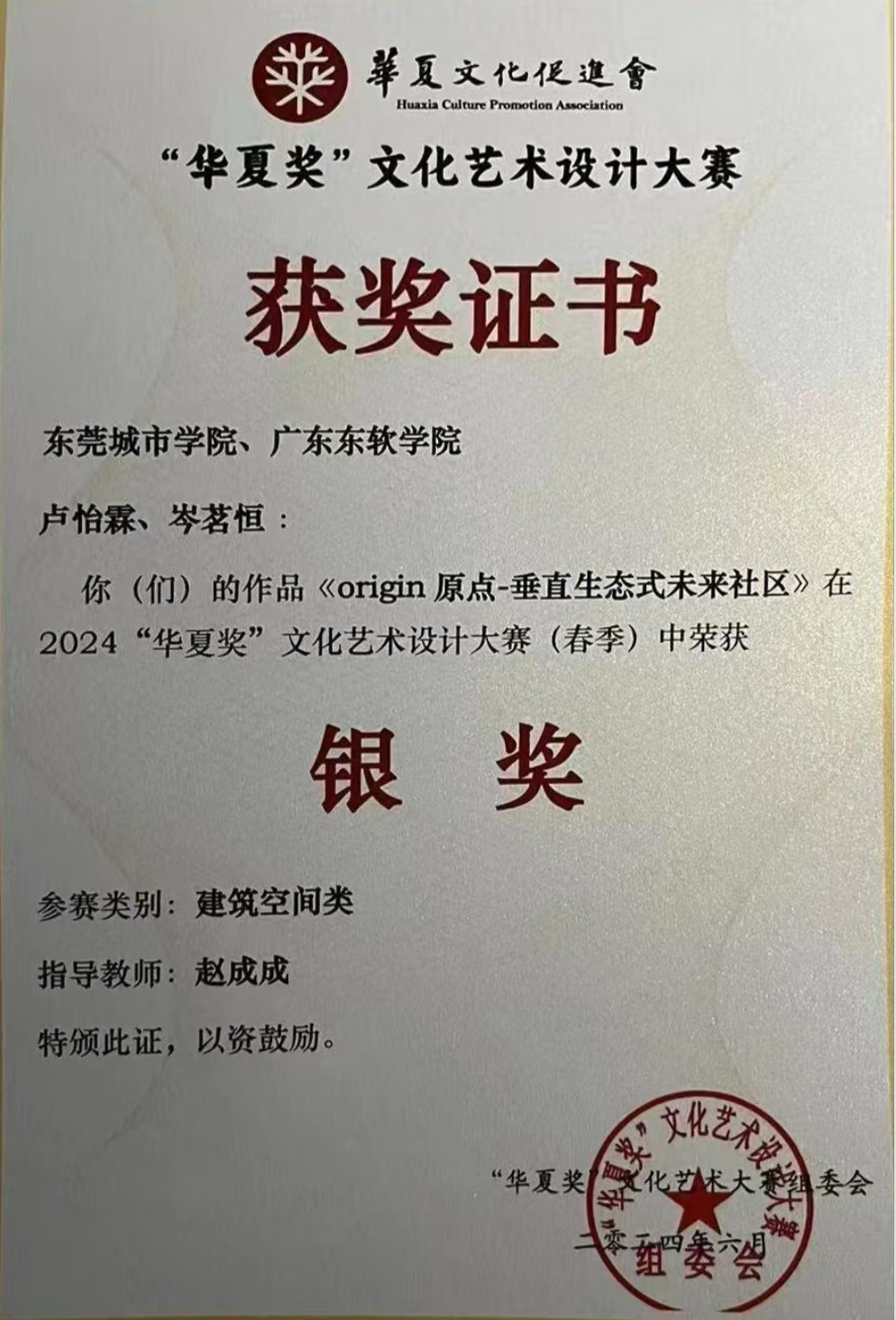

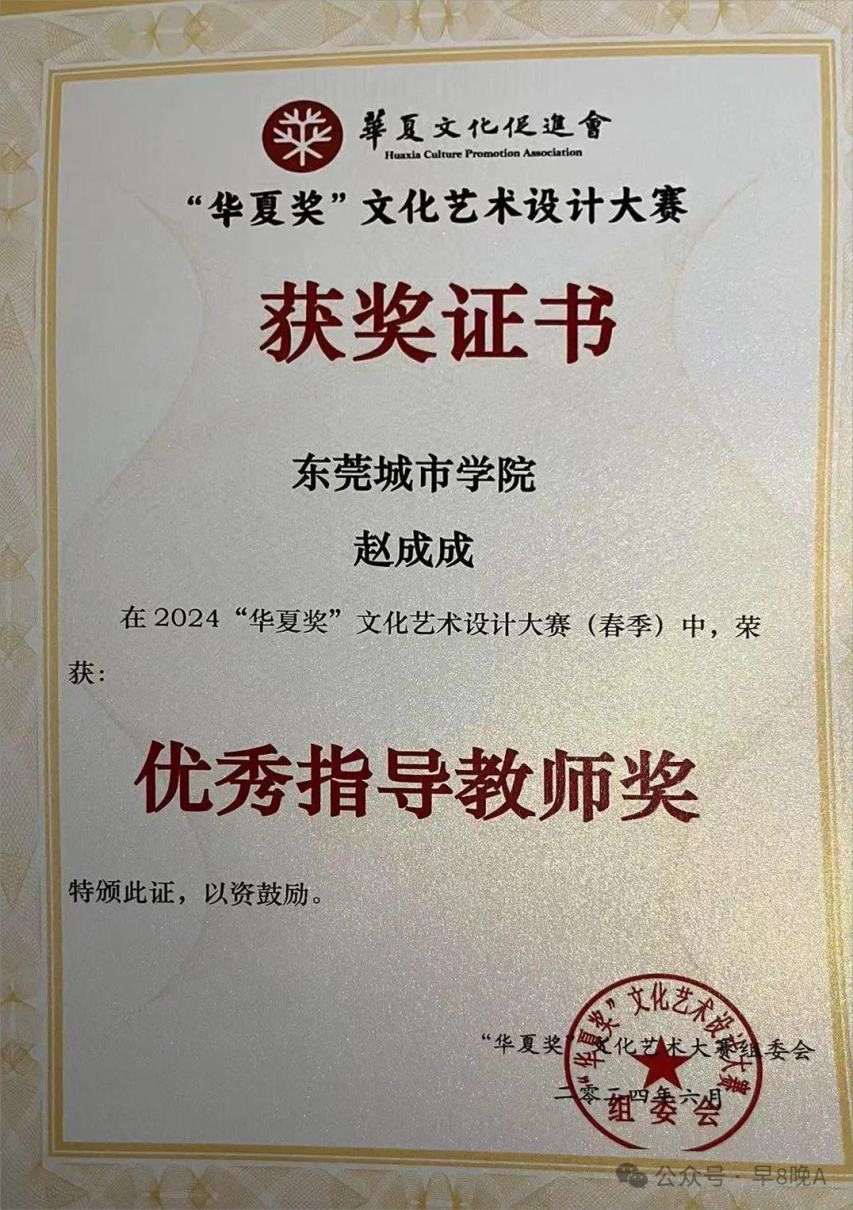

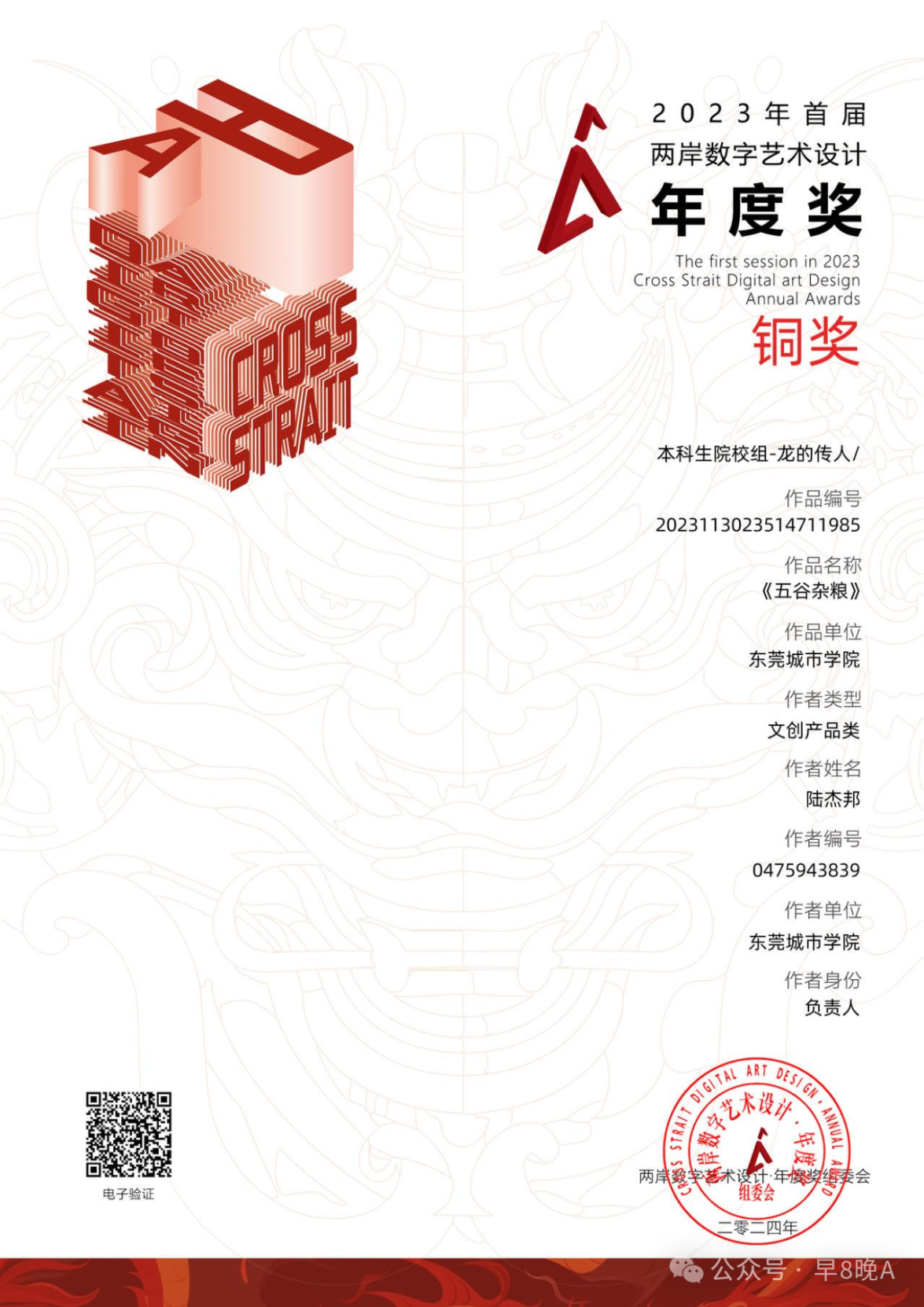

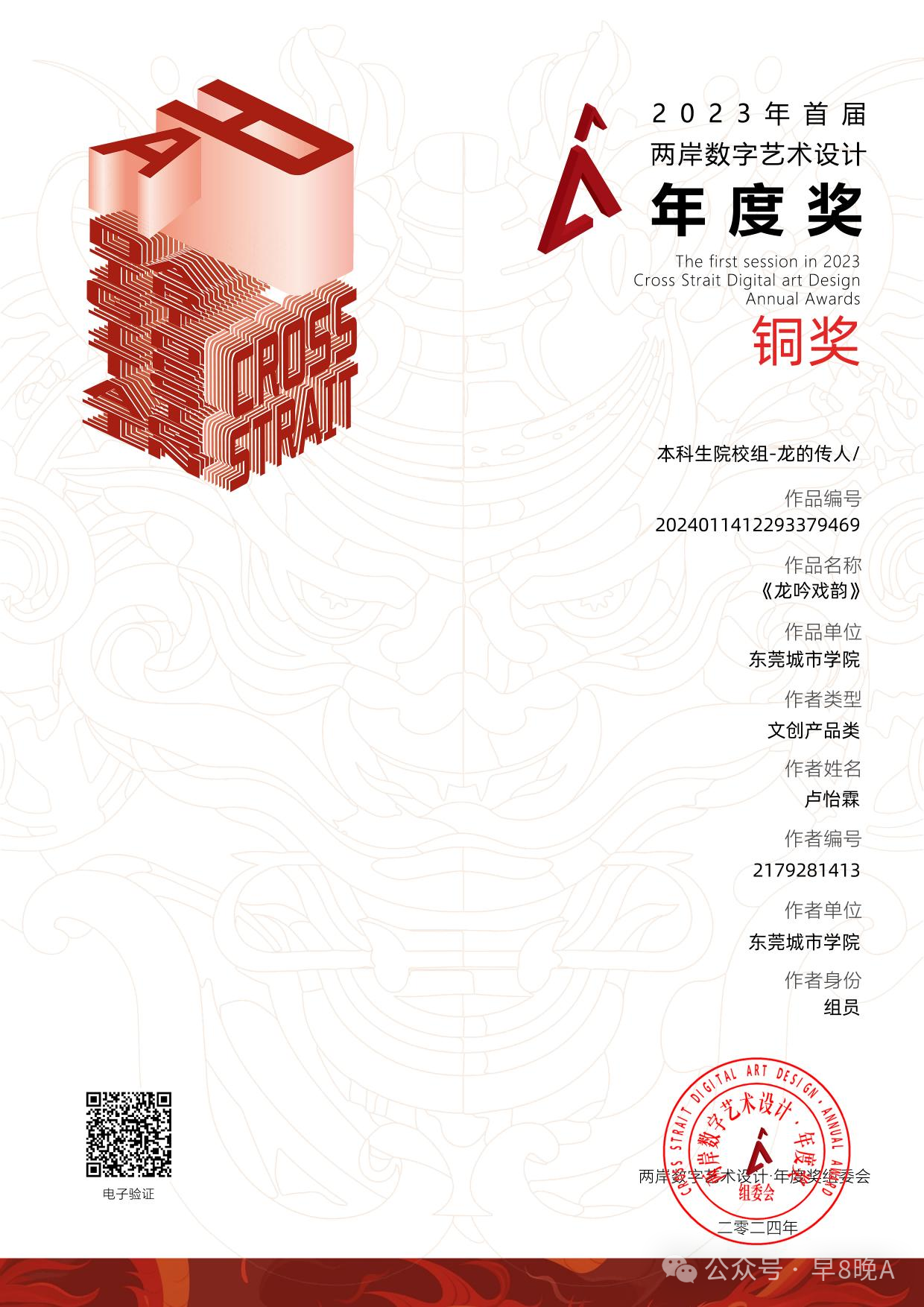

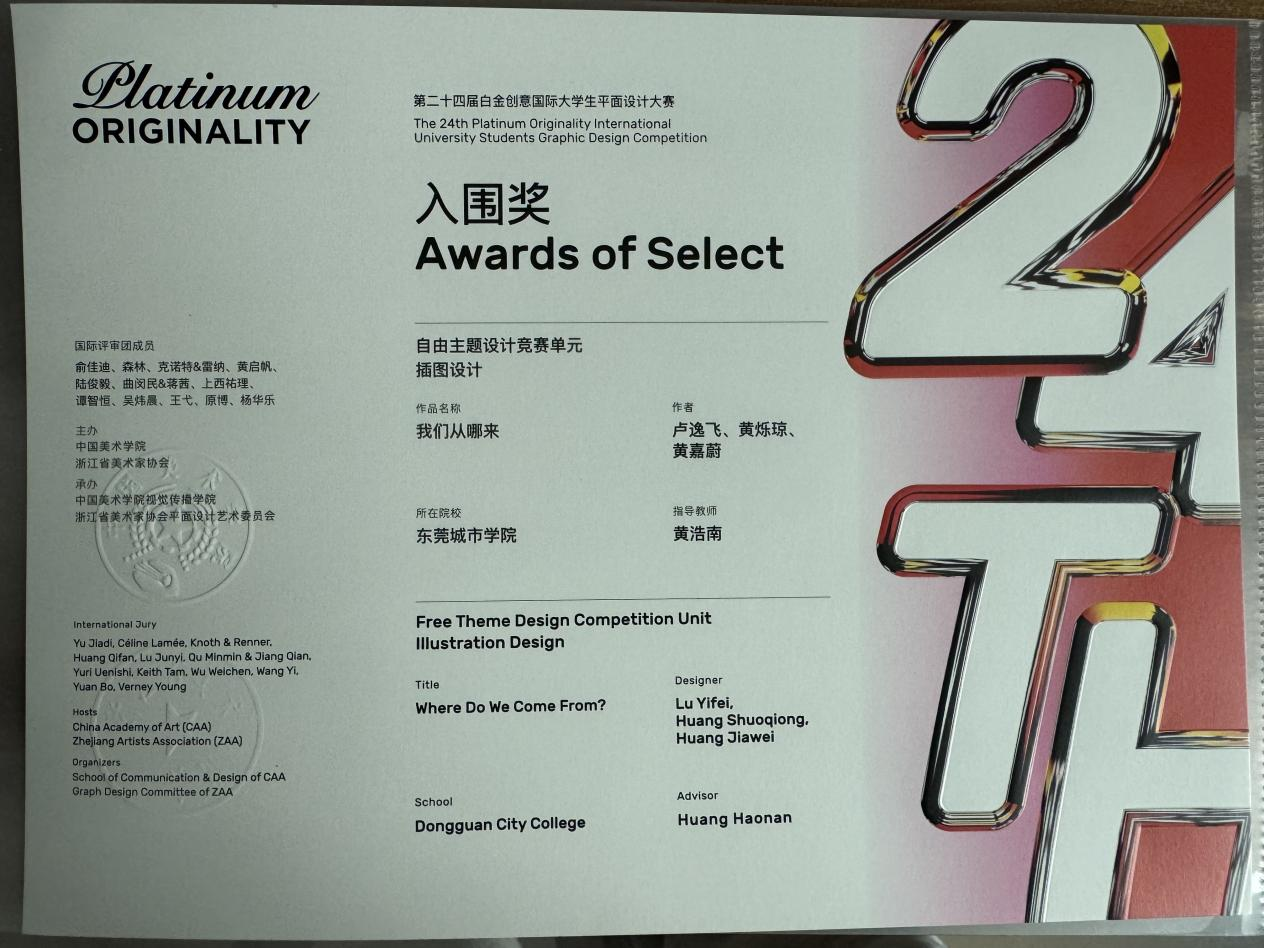

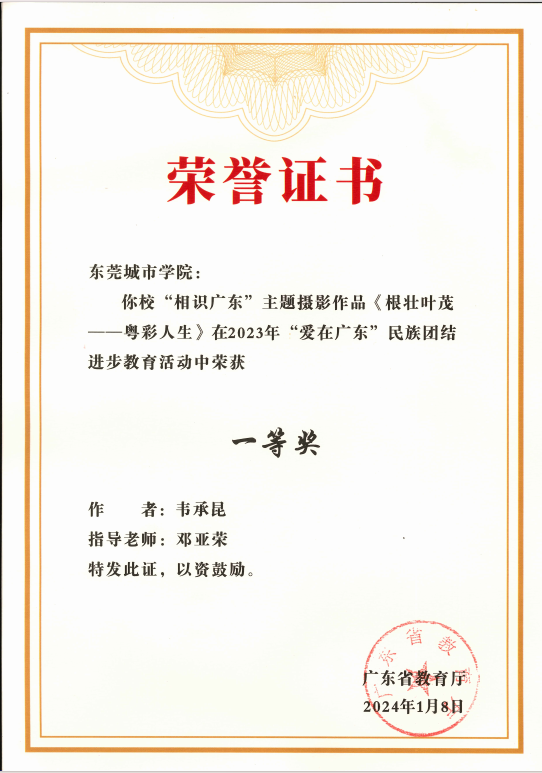

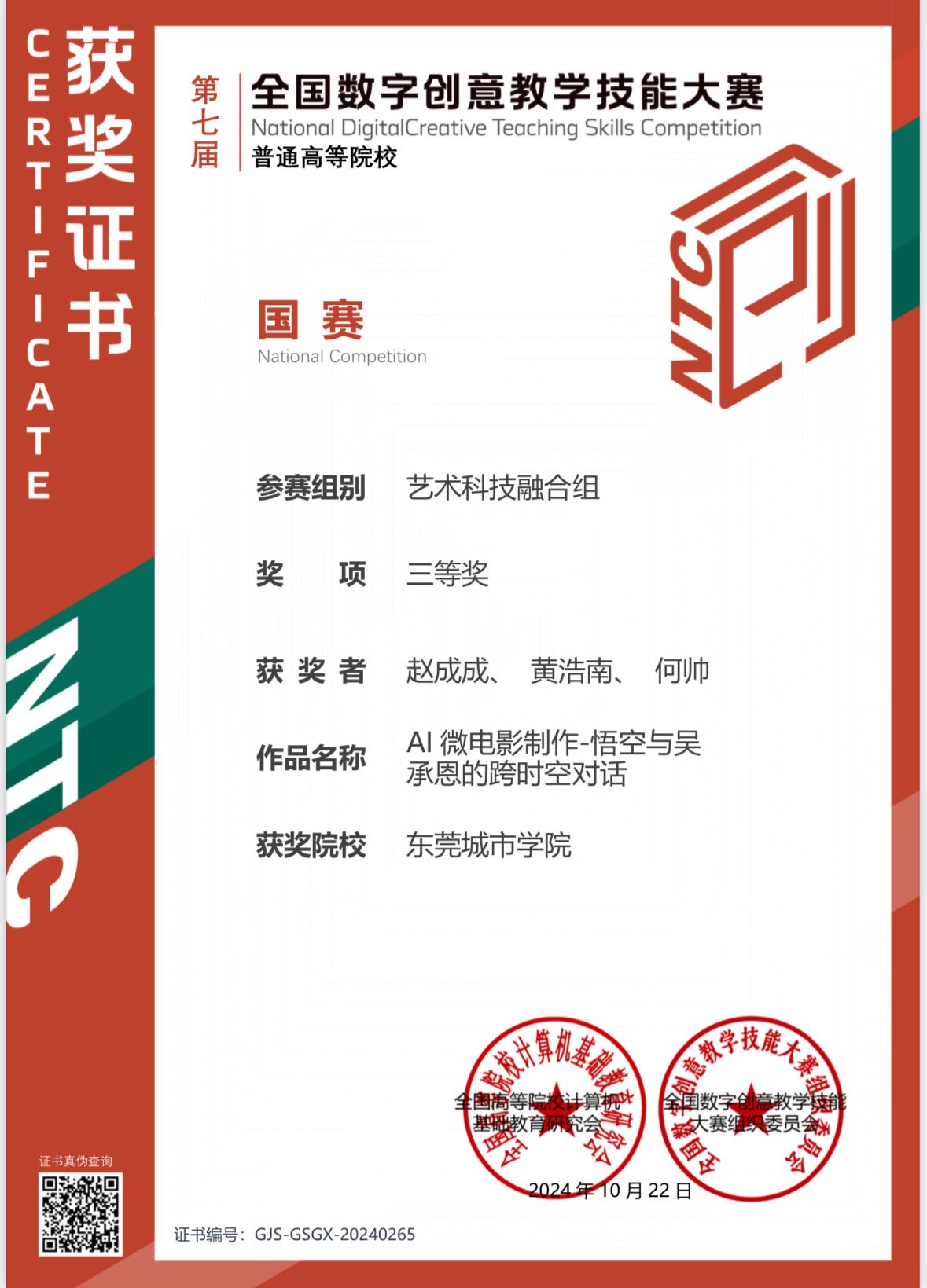

基于课题研究成果,教师团队指导学生参与学科A类竞赛,在中国好创意全国数字艺术设计大赛中,《穿越时间的长河》荣获省级三等奖,而《宋·辛弃疾〈青玉案·元夕〉》则荣获国家级三等奖。第十二届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛中《时空错位:王莽的现代启示录》获国家级三等和省级二等奖,《灵轩&灵泽》获省级三等奖通过系统的竞赛指导,学生们将非物质文化遗产(非遗)文化与现代设计理念相结合,展现出独特的创意和高超的技术实力。学生们在设计过程中运用了课题中研究的人工智能生成内容(AIGC)技术,深入挖掘传统文化元素,并通过创新的设计方法,赋予作品新的生命力和时代感。作品不仅在艺术性上具有高度水准,同时在技术实现上也体现了先进的数字艺术设计能力,充分展示了科研成果在教学和实践中的应用价值。

以上的奖项彰显了科研成果的实际应用价值和学生的创作能力。这些作品通过将传统文化与现代AIGC技术相结合,展现了较高的艺术性和技术含量,既保留了传统文化的精髓,又赋予其现代感和创新性。此外,学生们在竞赛中的优异表现不仅彰显了个人的创意与技术实力,也提升了学院在数字艺术设计领域的知名度和影响力。学院通过系统的竞赛指导,帮助学生们掌握了竞赛的规则和技巧,提升了他们的作品质量和竞赛表现,学生在竞赛中的优异表现提升了学院在数字艺术设计领域的知名度和影响力,吸引了更多优秀学生和资源的关注。学生通过竞赛参与,积累了宝贵的实践经验,提升了团队合作能力和项目管理能力,为未来的职业发展奠定了坚实基础。竞赛作品直接来源于科研项目,体现了科研成果在教学和创作中的广泛应用,促进了科研与教学的良性互动。

通过系统的竞赛培训和指导,提升了学生的竞赛准备水平和作品质量,显著提高了获奖概率。通过竞赛我们得出教学经验,在作品创作中,需要既注重创意的独特性,又重视技术的应用,以确保作品在艺术性和技术性上的双重表现。最后鼓励学生团队合作,分工协作,提升了团队的凝聚力和协作能力,促进了高效的项目执行。

然而,我们也在实践中发现了一些不足和需要改进的地方。首先,在大规模指导过程中,部分学生的个性化需求未能充分满足,需进一步加强对不同学生的个性化指导,挖掘其潜力。其次,竞赛时间紧迫,学生在创作过程中面临较大的时间压力,这要求我们优化时间管理和项目规划,以减轻学生的压力。通过总结这些教训,我们将不断优化竞赛指导策略,提升教学质量,确保学生在未来的竞赛中取得更好的成绩。

2024年第16届大广赛广东省二等奖

2024年第16届大广赛广东省三等奖

初审:付文玉

复审:吴美英

终审: 杨勇虎